顎関節症に悩まされていませんか?

適切な知識と対策を身につけることで、痛みや不快感を和らげ、快適な生活を取り戻しましょう。

この記事では、顎関節症の症状、原因、治療法、予防策をわかりやすく詳しく解説します。

基本的な知識から発症メカニズム、治療アプローチ、日常生活でのセルフケア方法まで網羅。

顎関節症に悩む方はもちろん、予防を考えている方にも役立つ情報をお届けします!

本記事の内容

〇顎関節症とは?代表的な症状と診断のポイント

〇顎関節症を引き起こす主な原因とリスクファクター

〇口腔機能との深い関係性とは

〇ストレスや筋肉の緊張が痛みを招くメカニズム

〇歯ぎしり・クレンチングがもたらす顎への負担

〇姿勢の悪さ(猫背)が顎関節に与える影響

〇歯科治療による症状の改善方法

〇マウスピース療法の効果と注意すべきポイント

〇セルフマッサージ&ストレッチで痛みを緩和

〇食事と睡眠を見直して全身バランスを整える

〇状態に合わせた運動とリラクゼーション法のすすめ

顎関節症に正しく向き合うことで、症状悪化を防ぎ、より健康な毎日へとつなげることができます。ぜひ最後までチェックして、今日からできる対策を取り入れてみてください!

顎関節症とは?原因・症状・治療法を徹底解説

顎関節症の基本知識

顎関節症(がくかんせつしょう)は、顎関節や周囲の筋肉、骨に起こるトラブルの総称です。主な症状は、顎の痛み、不快感、口の開閉の制限など多岐にわたります。

顎関節は、咀嚼や会話など日常動作に重要な役割を果たす関節です。顎関節症の症状や程度は個人差が大きく、痛みや関節音の原因を特定するのが難しいこともあります。

診療は主に歯科医院や口腔外科で行われ、歯科医師が診断・治療を担当します。治療法には、マッサージ、運動療法、矯正、薬物療法などがあり、患者の状態に合わせた柔軟な対応が求められます。

また、予防には姿勢の改善、ストレス管理、バランスの良い食生活や睡眠が大切です。不快感や違和感を感じたら、早めに専門医を受診しましょう。

顎関節症の主な症状と診断ポイント

主な症状

-

顎関節の痛み

-

口を開けたときの「カクカク」「ジャリジャリ」といった音

-

口が大きく開かない、開けにくい

-

頭痛、耳鳴り、顔面や歯の痛みを伴うことも

診断のポイント

診断では、以下の点をチェックします。

-

顎関節の動きや開閉時の音の有無

-

顎関節や周囲筋肉の圧痛や緊張

-

歯並びや噛み合わせの状態

-

必要に応じて、X線やMRIなどの画像検査

これらの情報をもとに、総合的に顎関節症かどうかを判断します。

顎関節症の原因とリスク要因

顎関節症の原因はさまざまで、特定できないケースも少なくありません。主な原因には次のようなものがあります。

主な原因

-

顎関節への外傷や損傷

-

歯並びや噛み合わせの不調和

-

歯ぎしりや食いしばり

-

大きく口を開ける癖

さらに、ストレスが筋肉の緊張を引き起こし、顎関節症を悪化させることもあります。

リスク要因

-

顎への過度な負担

-

身体的・精神的ストレス

-

姿勢の悪さ(例:猫背)

-

関節や筋肉の老化・変性

-

口腔機能の低下、口腔内の異常

複数のリスク要因が重なることで、発症リスクが高まるため、日常生活での意識が重要です。

顎関節症と口腔機能の深い関係

顎関節症は口腔機能の低下と密接に関連しています。顎関節に問題が生じると、**咀嚼や会話、嚥下(飲み込む動作)**に支障をきたし、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

また、歯ぎしりや歯の欠損など、歯の状態が顎関節症を引き起こす要因になることも。口腔機能の低下は、栄養状態の悪化や消化吸収力の低下にもつながるため、顎関節症の治療と並行して、口腔環境を整えることが重要です。

まとめ:顎関節症は早期対応がカギ

顎関節症は、放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたすリスクがあります。早期発見・早期治療を心がけ、違和感を覚えたら早めに専門医に相談しましょう。

正しい知識を身につけ、日常生活での予防とケアを徹底することが、健康な口腔環境を守る第一歩です。

顎関節症の発症機序とは?原因・症状・予防法を徹底解説

顎関節症とは?その概要と特徴

顎関節症(がくかんせつしょう)は、顎関節やその周囲の筋肉、骨に痛みや違和感が生じる病気です。原因はさまざまで、歯の噛み合わせの異常や歯列不正、ストレス、歯ぎしり(ブラキシズム)やクレンチング(噛み締め癖)などが挙げられます。

また、矯正治療や抜歯後の顎骨の変形、親知らずの影響も発症リスクを高める要因となります。顎関節症を深く理解することで、適切な対策や予防が可能になります。

顎関節症の発症メカニズム

顎関節症は、顎関節にかかる力のバランスが崩れることで発症します。主な発症要因には以下があります。

-

噛み合わせの問題:歯並びや咬合異常により、顎に均等な負担がかからなくなります。

-

筋肉への過負荷:日常の癖やストレスにより、咀嚼筋に過剰な力が加わり続けると、顎関節に負担がかかります。

-

骨格の変化:矯正治療後や抜歯後に、顎骨の位置や形態が変わることが発症の引き金になることがあります。

これらの問題が複合的に作用し、顎関節や周囲組織に炎症や損傷を引き起こします。

ストレスと筋肉緊張による影響

ストレスは顎関節症の大きなリスク要因の一つです。ストレスがたまると、無意識に顔や顎周囲の筋肉が緊張しやすくなります。この状態が続くと、筋肉が疲労し、血行不良や慢性的な痛みが発生。結果として顎関節に負担が蓄積し、顎関節症を誘発します。

ストレス軽減による予防法

-

適度な運動

-

リラクゼーション(深呼吸・瞑想)

-

睡眠の質の向上

-

顎周囲のマッサージ・セルフケア

マッサージなどで筋肉の緊張をほぐすことは、顎関節症の予防や症状緩和に効果的です。

歯ぎしり・クレンチングによる顎関節への負担

歯ぎしり(ブラキシズム)やクレンチングは、睡眠中や無意識下で行われるため自覚しづらく、顎関節症を悪化させる大きな要因です。これらの行動が繰り返されることで、顎関節や咀嚼筋、歯そのものに大きな負担がかかります。

対策法

-

マウスピース(ナイトガード)の使用

-

歯科医院での診断と適切な治療

-

ストレス管理による予防

マウスピースは、歯ぎしりやクレンチングによるダメージを軽減し、顎関節の保護に役立ちます。

猫背・悪い姿勢と顎関節症の関係

猫背や悪い姿勢は、首・肩・背中の筋肉バランスを崩し、顎関節にも悪影響を与えます。姿勢不良により咀嚼筋や顎周囲の筋肉が緊張しやすくなり、顎関節への負担が増大。これが顎関節症の発症や悪化につながります。

姿勢改善による予防法

-

姿勢矯正トレーニング

-

デスクワーク時の環境調整

-

こまめなストレッチや筋肉ケア

正しい姿勢を意識し、日常生活の中で筋肉バランスを整えることが、顎関節症の発症リスクを減らすポイントです。

顎関節症の予防・改善のまとめ

顎関節症を予防・改善するためには、自分の癖や生活習慣を見直すことが非常に重要です。痛みや違和感を感じたら早めに歯科医院を受診し、適切な診断と治療を受けましょう。

また、日常のストレス管理や姿勢改善も、顎関節症対策には欠かせません。

顎関節症の治療法と予防策|効果的なアプローチで症状を改善

顎関節症は、顎の痛みや違和感、開閉口の不調などを引き起こす症状で、原因に応じた適切な治療が必要です。ここでは、顎関節症の主な治療法と予防策について詳しく解説します。

顎関節症の主な治療法

歯科治療による咬み合わせの改善

歯並びや咬み合わせのズレが原因となっている場合、歯科矯正や噛み合わせ調整が有効です。歯科治療により顎関節への負担を軽減し、症状の改善が期待できます。

マウスピース療法で顎関節を保護歯ぎしりや食いしばりが原因の顎関節症には、マウスピース療法が効果的です。就寝時に専用のマウスピースを装着することで、歯と顎関節への負担を和らげ、筋肉の緊張を緩和します。

薬物療法による痛みと炎症の緩和

痛みや炎症が強い場合は、消炎鎮痛薬などの薬物療法が行われます。症状に応じて医師の指導のもと適切な薬を使用しましょう。

マッサージやリラクゼーションで筋肉をほぐす

顎周りの筋肉の緊張を和らげるため、セルフマッサージやリラクゼーションが有効です。血行を促進し、筋肉の柔軟性を高めることで、痛みの軽減につながります。

顎関節症を予防するためにできること

正しい姿勢を維持する

猫背や前かがみなどの悪い姿勢は、顎関節に負担をかける原因になります。日常生活で正しい姿勢を意識し、筋肉のバランスを整えましょう。

ストレス管理を徹底する

ストレスは無意識の歯ぎしりや食いしばりを引き起こし、顎関節症を悪化させる要因です。リラックス法や趣味を取り入れ、ストレスコントロールを心がけましょう。

適度な運動とストレッチを取り入れる

全身の筋肉バランスや柔軟性を高めるために、日常的な運動やストレッチを習慣にすることが大切です。

歯科医院での診断と治療の重要性

顎関節症の原因や症状は個人差が大きいため、早めに歯科医院を受診して正確な診断を受けることが重要です。歯科医師が症状に合わせた適切な治療プランを提案してくれます。

マウスピース療法の効果と注意点

マウスピース療法は、顎関節への負担を軽減し、筋肉の緊張を和らげることで、顎関節症の症状を改善する効果が期待できます。しかし、適切なフィット感が重要であり、定期的な調整が必要です。また、症状に応じて他の治療法との併用が勧められることもありますので、自己判断せず歯科医師の指導を受けましょう。

セルフマッサージとストレッチのポイント

セルフマッサージやストレッチは、顎関節周辺の筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する効果があります。以下の点に注意して取り組みましょう。

〇無理な力を加えず、優しく行う

〇痛みを感じた場合はすぐに中止する

〇継続的に続けることで効果が現れる

日々のセルフケアを取り入れることで、顎関節症の悪化を防ぎ、症状の緩和が期待できます。

顎関節症を日常生活で改善・対処する方法

顎関節症は、日常生活の工夫によって症状の緩和や予防が可能です。この記事では、顎関節症の対処法について、食事、睡眠、生活習慣、リラクゼーションなどの視点から詳しく解説します。

柔らかい食事を選び、顎への負担を減らす

顎関節症を悪化させないためには、食事内容に注意することが大切です。硬い食べ物や大きく口を開ける必要があるものは避け、柔らかく咀嚼しやすい食品を選びましょう。スムーズな咀嚼を心がけることで、顎関節への負担を減らし、痛みの緩和に繋がります。

ストレス軽減とリラックス習慣を取り入れる

顎関節症の原因の一つにストレスがあります。日々の緊張を和らげるために、リラクゼーションを意識した生活を送りましょう。趣味の時間を持つ、深呼吸をする、音楽を聴くなど、自分に合ったストレス解消法を取り入れることがポイントです。

正しい姿勢を意識して首や肩への負担を軽減

悪い姿勢は、首や肩に負担をかけ、結果的に顎関節にも悪影響を及ぼします。座っているときも立っているときも、背筋を伸ばし、頭の位置を正しく保つように意識しましょう。長時間同じ姿勢を続ける場合は、定期的にストレッチを行うことも効果的です。

睡眠環境を整え、身体の回復を促進

睡眠中の姿勢も顎関節症に大きく影響します。高さが合った枕を使い、横向き寝を避けることで、顎関節への圧迫を減らすことができます。さらに、質の高い睡眠を確保することで、筋肉や関節の修復が促進され、症状改善に役立ちます。

食事と睡眠の質を高めて全身のバランスを整える

顎関節症の予防・改善には、全身の健康維持が欠かせません。バランスの取れた食事から必要な栄養素(たんぱく質、カルシウム、マグネシウムなど)を摂取し、筋肉と骨の健康を保ちましょう。同時に、十分な睡眠を確保することで、日々のストレスや緊張を和らげ、顎関節への負担を減らすことができます。

状態に応じた運動やリラクゼーション法を実践する

適度な運動は、筋肉や関節の柔軟性を保ち、顎関節症の悪化を防ぐ効果があります。ウォーキングやストレッチ、またはヨガなどの軽い運動を取り入れ、ストレス発散にも役立てましょう。

さらに、マッサージやセルフマッサージ、深呼吸などのリラクゼーション法を日常に取り入れることで、筋肉の緊張緩和と痛みの軽減が期待できます。

まとめ:日常生活を見直して顎関節症を改善しよう

顎関節症の症状を軽減するためには、食事、睡眠、姿勢、運動、リラクゼーションといった日常生活の見直しが重要です。医師や歯科医に相談しながら、適切な対処法を取り入れることで、症状の悪化を防ぎ、快適な生活を取り戻しましょう。

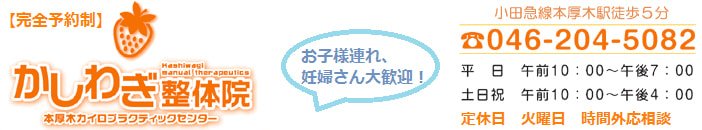

厚木市、本厚木駅で肩こり、腰痛、頭痛、坐骨神経痛、椎間板ヘルニア、

膝痛、手足のしびれ、五十肩、猫背、顎関節症を改善するなら当院へ

産後の骨盤矯正・骨格矯正、マタニティ整体も受付中!

本厚木カイロプラクティックセンターかしわぎ整体院

神奈川県厚木市中町1-7-18 亀屋マンション101

TEL:046-204-5082